テレビ用スピーカ (Lansing 1) の製作_3

このスピーカは

おそらく、プロか元プロ(スピーカ設計者)と思われる 某氏 が ALTEC CF404-8A用に設計発表したボックスを

極力忠実にコピーし (但しオリジナルにはグリル(ネット)が無い)、

同系列と思われる ELETRO-VOICE 205-8Aを入れたものだ。

オリジナルのCF404-8Aを入れたものどころか、CF404-8Aの音自体聴いたことがないので

残念ながら比較レポートのようなことは出来ない。

それと、

オリジナルのサイトが現在消失しているので、それについてはここには書かない。

僕自身、消去した過去のサイトのことを今聞かれても面倒だと思うからだ。

自分で設計したなら設計図面もUpするけれど、

僕が図面をUpするのは非礼な気がするのでそれも出来ない、

ご理解願いたい。

しかし CF404-8A に関して 熱心にネットを調べている方には

製作途中の写真を見ればわかるのではないかと思っているので

さほど気にする必要は無いだろうとも思っている。

あと、周波数特性、インピーダンスカーブの測定などはしていない。

ボックスがコピーだし、フルレンジ一発でイコライジング回路なども無いので

音に問題が無ければ必要ないからだが(詳しくは下に書くが、大きな問題は無かった)

Web上の資料としては有った方が役に立つだろう。

気が向いたら測定して載せるつもりだ。

音質レポート

セッティングは、

テレビの横に置いてしまうと音場的にも視覚的にも音楽用スピーカとしての評価は難しくなるので、

製作場所の木の床の上にミネラルウォーター(2Lx6)のダンボールを置いてその上に設置。

自分は床の上に座布団を敷いて座った。

アンプは

今までテレビ用に使っていたSONYのスピーカはアンプ内蔵だった為、

新たに FOSTEX AP05 を購入していたのでそれを使用。

音楽鑑賞用としては激しく安物だけど、

音声がしばらく入力されないと自動的にスタンバイモードに入るらしいので

テレビにつなぎっぱなしにするのにぴったりだと思って買った。

プレーヤーは iPad mini

テレビよりはマシだろう、という程度。

こんな感じなので、このスピーカのオーディオ用としてのポテンシャルをこれで判断してしまっては可愛そうだ。

その分を差し引いてレポートを読んで欲しい。

大抵の人は新しいオーディオ機器で最初に聴く曲はいろいろ考えて選ぶと思う。

渡辺貞夫 フィル・アップ・ザ・ナイト

この半月ほど車で繰り返し聴いた。

滅入った心が受け入れてくれる 哀愁 と 渋さ がある。

録音もとても良い。

名作だと思う。

一曲目が始まるとびっくりした。

低域が厚い、高域も思ったより切れがある。

思ったよりワイドレンジだ。

但し、元々中高域寄りのエネルギーバランスのユニットでバランスの取れた音を出すため

100Hz以下は諦める代わりに100~300Hzをダブルバスレフで引っ張り上げる設計なので

(偉そうに書くが僕の設計ではない、恐らくそうだろう)

低音の低いところは確かに出ない。

言葉で表すと「バンッ」って感じ、「ドウン」は無い。

ALTEC系だから当然 中域は高密度だ、

サックスが リアル とは言えないが 楽々朗々と響く。

少し聴いているとやっぱり高域が物足りなくなってきて、布のグリルを外した。

するとユニットから放出された高音がすっと解き放たれた感じがした。

音像が緻密になった。

しかしコーン・センターキャップが紙のフルレンジなので、

チラリズム 的高音であることは間違いない。

もっと欲しいけど、これでいいのか って感じ。

フィル・アップ・ザ・ナイト を一通り聴いたあと

やはり最近気に入っている

秦基博 Girl

スピーカは悪くないと思ったが、やっぱり録音が良いとは思えなかった。

音楽ではなく ”音を楽しむ快感" は無い。

相性として、最近のROCK,POPSに関してはもう少しいろいろ聴いてみないと判断できない。

本当は続けて愛聴盤の

渡辺美奈代 ALFALFA

を聴きたい気もしたが、上の部屋にいる妻が気になり

以前 このスピーカの兄貴分みたいな ELECTRO VOICE 209-8A で平面バッフル2WAYを作ったとき はまった

斉藤由紀 卒業

森田童子 僕たちの失敗

井上陽水 少年時代

を 急遽iPadに落として聴いてみた。

やっぱり はまる。

でも 209-8A の平面バッフル2way の圧倒的はまり方とは違うようだ。

あれよりは普通のスピーカの音だ。

こちらの方がよりまっとうな音と言う事かも知れないが、

平面バッフルの 209-8A の音は、昭和30年代の大型真空管ラジオに似た味わいがあった。

テレビの横に置く前に、次の日も地べたにセッティングして音を楽しんだ。

聴く度に地べたにセッティングするのも大変なので、昨日、

テレビにつながっているSONYのスピーカとバランス補正用のグライコを片つけ、

テレビ脇にセッティングした。

最初、テレビ背面のラインアウトからアンプにつないでみたところ、テレビのボリウムが効かないのは仕方ないとして、

HDMI入力につないでいるブルーレイの音がラインアウトから出ないことがわかった。

仕方なく元と同じヘッドホン端子に接続を戻した。

テレビのリモコンでボリウムが変えられるのが便利だが、

ブルーレイにCDを入れてテレビ経由で聴くとiPad mini よりも鮮度が落ちる感じがする。

第一目的である、テレビの音を聴いてみた。

テレビがコタツ脇に置いてある関係で、僕の座る位置では右耳70cm位に右スピーカがくる位置関係になる。

テレビ番組の音を聴くには高域がきつい。

そのままテレビからiPadにつなぎかえて音楽を聴いてみると全然問題無いのだが。

もちろん、出来の悪い2WAYやセンターキャップから癖のある高域の出るフルレンジみたいな刺さるようなきつさではないんだけど、

耳に負担がかかる感じがする。

中域は問題無し。

声が明瞭だしスピーカにへばりつかない。

しいて言えば、

中低域と言うか、多分400~600Hzあたり(測定していないのであまり自信が無い)

膨らみというか暖かさみたいなものを感じさせる帯域が薄めに感じる。

低域はテレビの音でもiPadでの音楽再生でもミネラルウォーターのダンボールの上に置いたときと比べると物足りない。

中低域~低域の薄さで声もやせ気味。

上に書いたスピーカと耳の位置関係から、音量が控えめになることで少しバランスが変わって聴こえるんだろう。

最終的にテレビの Trebleを-1、Bassを+2 して丁度良いくらいになった。

テレビの内蔵スピーカは、スピーカの条件が悪いためか中高域~高域に癖のあるものが多いけど、

これは癖が無く聴きやすい。

また、オーディオ用スピーカでテレビを聴くときに起こりやすい

声にかぶる低域、線が細く神経質な高域、声が聞き取りにくい不明瞭な中域

などは無い。

ただ、映画用としてはサービス過剰な位にもっと低音を響かせたほうが楽しいと思った。

試しにSTARWARSの最初の作品(Ⅳ)を少し見てみたら

最新の映画館の迫力ある音とは違う、昔の映画館のような特有の乾いた音に感じた。

良くも悪くも想定していた音には近い。

音楽再生のときは低域の量が足りないことよりも

中域中心の聴きやすい音、古レンジ特有の音離れのよさ が心地良い、

と言うか、最高。

スピーカから音楽が漂い出る感じだ。

そういえば小学生の頃、父が買ってきた1万円位のステレオスピーカつきプレーヤー、

スピーカを部屋の左右高いところにぶら下げていたけど、あの音を思い出した。

もちろん205-8Aの方がずっと良い音なんだろうけど、あのスピーカも音が漂っていた気がする。

と言う事でこのスピーカ、

オーディオマニアのメインスピーカ用には物足りないが、

テレビ用(32インチ以下位まで)にも、音楽鑑賞用にもなかなか良いと思う。

オーディオマニアがサブスピーカにしたらむしろメインより多くの時間を共に過ごす、

とか、あるかも知れない。

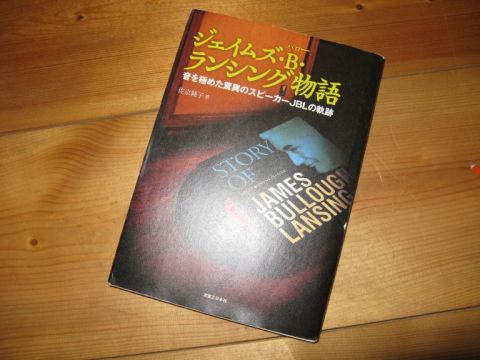

Lansingを筆頭にALTECとElectroVoiceの方々、ボックス設計者の某さんに感謝。